벌써 15년전 이상이다. 2008년 여름 아직 초등학교 입학전인 딸 아이와 와이프를 데리고 2년 과정의 경영학 석사 과정을 이수하기 위해 캘리포니아 어바인으로 유학을 떠났다.

난생 처음 문화권이 다른 해외에서 가족을 데리고 정착해야 했던 우리 가족은 우선적으로 그 동네에서 한국 식재료를 파는 수퍼나 마트를 알아봤고 거기에도 이 소설의 작가가 엄마와 함께 자주 드나들었던 H마트가 있었다. 당연히 그 캘리포니아 소도시에 사는 한국인들한테는 한국 식재료를 살 수 있는 제일 유명한 마트였다. 이 소설을 통해서 H마트의 유래가 한아름마트였다는 사실도 처음 알게 됐고, 이제는 미국 전역뿐만 아니라 한국사람들이 많이 살고 있는 서구 도시, 예를 들어 영국 런던에도 H마트가 오픈해서 영업중이다.

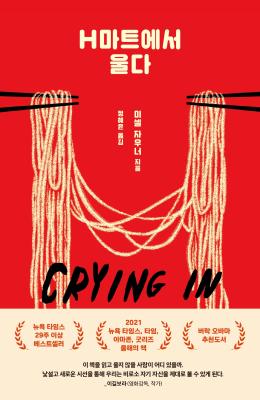

"H마트에서 울다(Crying in H mart)"는 미국인 아버지와 한국인 엄마 사이에서 태어난 작가의 자전적 내용을 담은 에세이 같은 소설이다. 책을 읽은 독자라면 누구든지 다시한번 생각하게 되는 점,

나를 키운 엄마의 삶이란 어떤 것이었을까? 그래서 'H마트에서 울다'는 미국인 아버지와 한국인 엄마 사이에서 태어난 작가 개인의 이야기가 아니라, 우리 모두가 공유하는 보편적인 경험, 엄마와 딸, 더 넓혀서 엄마와 자식간의 보편적 경험에 대한 이야기라고 할 수 있다.

작가는 엄마와 극심한 갈등을 겪었던 청소년기 이후 미 서부 유진을 떠나 동부로 이사를 해 독립해 생활하다가 엄마가 아프다는 소식을 듣고 고향으로 돌아오게 된다. 아픈 엄마 곁에서 시간을 보내며 엄마를 보살피지만 결국 엄마의 죽음까지 마주하게 된다.

내가 어렸을 땐 엄마의 부족했던 부분이 더 커 보여서 일부러 외면하기도 하고 때론 원망하기도 했었다. 그러나 이제 두 아이를 키우는 부모의 입장이 되어보니 나의 엄마, 부모님 모두 당신들이 처한 여건하에서 최선을 다해 자식을 위해 헌신했음을 알게 된다. 비록 풍족한 경제 환경에서 자식들을 키우지 못했지만 자식이 잘 되기를 바라는 마음이야, 그리고 조금이라도 해줄 수 있는 것들을 찾아서 애써주려고 했던 것들을 세월이 지나고 나서야, 내가 부모가 돼서야 알게 된다.

소설 속 주인공은 한국인이라는 정체성을 엄마와 같이 먹었던 음식을 통해서 깨닫고 되살려낸다. 엄마를 따라 '훌륭한 음식 앞에서 경건해지고, 먹는 행위에서 정서적 의미를 찾는 사람'으로 자랐다. 서구 세계 특히, 유대문화권에서 가족이 같이 식사하는 행위에 대해 특별한 의미를 부여하기도 하지만 한국사회또한 그 어떤 문화권보다 가족이 같이 한자리에 모여 식사하는 걸 중요하게 생각하는 국가/민족이 있을까 싶다.

엄마가 돌아가신 후 엄마의 부재를 깨닫고 다시 그 관계를 회복하기 위해 엄마가 살아있을 때 같이 요리하고 먹었던 음식의 재료를 직접 구입하고 요리하면서 엄마와의 관계가 더없이 소중했음을 깨닫는다. 시간을 나누는 것, 공통의 기억/추억을 갖는 것은 그것이 가족이든 친구든 평생 남는 공감대를 형성한다.

"엄마는 단순한 주부나 엄마가 아니라 그보다 훨씬 더 특별한 사람이었다고 말하고 싶었다. 그때까지도 나는 엄마가 가장 자랑스러워한 두 역할을 독선적인 태도로 얕잡아보았다. 양육과 사랑을 택한 사람에게도, 돈을 벌고 창작활동을 하려는 사람이 얻는 만큼의 성취가 기다리고 있을지도 모른다는 사실을 도저히 받아들일 수가 없었다. 그러나 엄마의 예술은 엄마가 사랑하는 사람들에게서 고동치는 사랑이었고, 노래 한 곡 책 한 권만큼이나 이 세상에 기여하는 일, 기억될 가치가 있는 일이었다. 사랑 없이는 노래도 책도 존재할 수 없으니까. 어쩌면 나란 존재가 엄마가 세상에 남기고 간 자신의 한 조각에 가장 가까울지도 모른다는 사실에 그냥 겁이 났던 건지도 모르겠다."

사실 하루 세 끼 매일같이 자식들을 위해서 식사를 준비한다는 거, 엄마가 아니고서는 아무나 할 수 있는게 아니다. 그같은 매일의 정성이 깃든 음식을 같이 먹음으로써 결국 엄마와의 추억이 쌓이고 체화된다. 어려서 엄마가 해 준 음식 맛이 평생을 간다고 하지 않나.

이 세상 모든 엄마들에게 머리숙여 존경을 표한다.