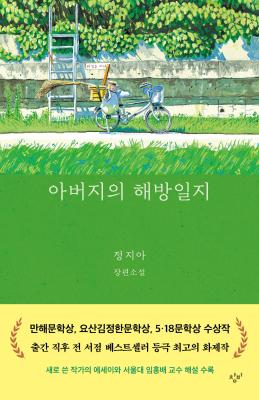

드라마 <나의 해방일지>을 아주 재미있게 봤던 시청자이다. 그래서인지 책제목 <아버지의 해방일지>가 눈길이 갔다.

책의 주인공은 빨치산 출신의 아버지이고, 화자는 주인공의 딸이다. 전지적 시점은 물론 아니고, 1인칭 시점인데, 마치 전지적 시점처럼 아버지와 그 주변 인물의 형상과 내면을 잘 그려내고 있다. 아버지의 모습은 마치 단편 활동사진과 같은 여러 개의 에피소드로 이어져 있다. 그리고 간간히 사이사이마다 자신이 생각하는 아버지를, “전직 빨치산”, “국방군의 포위 직전 아지트를 빠져나와 곡성군당을 살렸다는 전설 속의 혁명가”, “뼛속까지 사회주의자로서 체면과 긍지를 잃지 않은” 인물, 그러나 “사회주의자답게 의식만 앞선 농부”, “반봉건시대에 태어나 가부장제의 그늘을 아주 벗어나지는 못한 반봉건적 사유의 발로”로 딸의 이름을 ‘아리’로 정한 아버지로 ‘정의’ 내리고 있다. 제목은 ‘아버지의 해방일지’이다. 그렇다면 아버지가 무엇에서 ‘해방’되는, 또는 아버지를 ‘해방’시키는 과정인가? 아니면 아버지에 대한 딸의 ‘해방’ 일지인가? 처음에는 전자인줄 알았다가 잠시 후엔 후자라고 단정했고, 그리고 마지막에선 다시 전자로 기울었다.

소설 속 '나의 아버지', 고상욱씨는 빨갱이 혹은 빨치산이라 불리는 사회주의자였다. 그로인해 딸이었던 '나'와 어머니 뿐 만 아니라 고씨 집안 전체가 어려운 생활을 했다. 우리나라의 현대사에선 사회주의 사상을 인정해주지 않았고 고씨들은 세상에 나올 수 조차 없었다.

하지만 소설에서는 아버지의 사상적인 내용을 담지 않았다.한 사람으로, 아버지로, 동네 어른으로, 친구로, 형제로의 고상욱을 말한다.

평생 사회주의자로 낙인찍혀 살아온 아버지였지만 그도 결국은 자신의 세상에서 열심히 살아가는 국민이었다. 이 모습을 딸인 '나'는 아버지가 돌아가신 이후에야 알게 된다. 작가는 그것을 <아버지의 해방일지>라 표현한거라고 생각되었다. 그 시대를 직접 겪지 않았던 나로서는 얼마나 억압받고 고통받았는지 짐작하기도 어렵다. 하지만 큰집 길수오빠가 육사에 합격하고서도 진학을 하지 못하고, 작은아버지는 큰 형을 자랑했다가 온 집안이 쑥대밭이 되어버리고, 목발 짚은 노인은 형은 빨치산에서 살아돌아오지 못하는 그런 이야기 속에서 간접적인 탄압을 느낄 수 있었다. 그럼에도 아버지는 고향 구례에서 죽지 않고 열심히 살았다.

그의 정신이 대단하다고도 느껴졌다. 만약 내가 사상 때문에 억울한 옥살이를 하고, 가족들과 서먹해지고, 아무런 일도 할 수 없는 상태가 되고, 온 세상에 빨갱이로 낙인 찍힌다면 고향에나 돌아가고 싶었을까? 고향에 갔더라도 어느 동네 주민처럼 살 수 있었을까? 누군가에게 의지할 만한 어른이, 누군가에겐 속 깊은 친구가 될 수 있었을까? 나는 힘들었을 것 같다. 오히려 집에 박혀 더욱 고립된 생활을 했을 것이다. 하지만 '나의 아버지' 고상욱씨는 그러지 않았고 그의 용기와 생활력은 죽음 이후에나 인정받을 수 있었다.

또 정지아 작가님의 간결한 문체가 책에 더욱 빠져들게 만들었다. 소설 속 '나'는 주관적인 생각을 최대한 배제시키고 많은 등장인물 개개인 마다 각 사건을 들려주었다. 담담할 수 없는 일들을 담담하게 서술하여 그 대비감에 더욱 몰입감을 준 듯 하다. 각 사연들마다 제각각의 의미가 있었지만 그 중에서 가장 인상깊었던 건 작은아버지와의 일이다.영영 안 볼 사람 같았던 작은아버지는 결국 아버지의 장례식에 참석한다. 멋있던 형을 자랑하던 9살 철부지 작은아버지도, '내'가 가출을 하자 '나'를 데리러 왔던 작은아버지도 장례식에서야 되새겨졌다.

어쩌면 '나'같은 작은아버지의 등장이 <아버지의 해방일지>를 완성해주지 않았을까 생각한다.

조금은 진지하고 무거운 내용을 담은 책이었지만 지인들에게 읽어보라고 꼭 추천하고픈 소설이었다. 사상이란 문제가 우리나라 국민들이 서로 총을 겨눠야했던 아픈 과거를 이해하기 위해서, 그리고 민주주의든, 사회주의든 사람이 이롭게 살아가는 방식에 대한 의견 차이일 뿐이라는 것을 알기 위해서. 그 신념의 차이로 인해 죄인이 되어서도 안되고 사회적인 불이익을 받아서도 안된다는 것도 깨우치기 위해서.