바다 위아래 세상에 관한 거의 모든 지식. 이 책의 부제다. 바다에서 태어나 바닷바람을 느끼며 자랐던 나에게 바다는 항상 포근하고 따뜻하다. 바다는 인류의 출발점이다. 바다에서 자란 해초를 먹고, 바다에서 헤엄치는 물고기를 잡아먹으며 인류는 진화를 거듭했다. 어쩌면 바다는 신이 우리에게 준 특별한 선물 같은 게 아닐까. 그런 바다에 대해 우리가 아는 지식은 너무나 보잘것이 없다. 우리가 볼 수 있는 바다라고 해봐야 산소통을 메고 들어갈 수 있는 딱 그 정도이며, 기계의 힘을 빌린다고 해봐야 잠수함이 들어갈 수 있는 깊이 정도이다. 우리가 볼 수 있는 바다의 모습은 전체의 몇 프로나 될까. 이 책이 '모든 지식'이 아닌 '거의 모든 지식'이라는 표현을 쓴 건 그 때문이 아닐까.

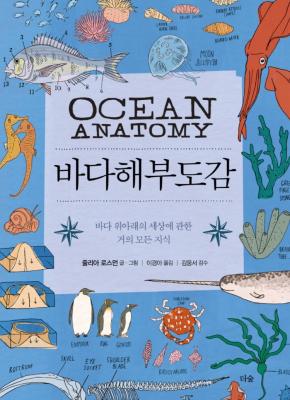

저자인 줄리안 로스먼은 <자연해부도감>, <농장해부도감>, <음식해부도감> 시리지를 펴낸 인기 일러스트레이터이자 작가다. 과학과 역사, 도시와 자연, 음식과 책 등의 분야를 넘나들며 감각적이고 따뜻한 작품세계로 세계인들의 사랑을 받고 있다. 그래서인지 이 책은 아기자기한 그림이 곁들여져 있다. 저자 역시 나처럼 바다와 가까이서 유년시절을 보냈다고 한다. 그녀자 자란 뉴욕 브롱크스의 시티아일랜드는 조금만 나가면 해변과 이루어져있었다고 한다. 바닷물의 밀물과 썰물을 보며 변화무쌍한 바다의 세계를 접했다고 한다.

이 책은 물이 어디서 생겨났는지에서부터 시작한다. 놀랍게도 지구 표면의 71%는 물로 덮혀있다. 인간의 몸 대부분이 수분으로 이루어져있듯 지구의 몸 역시 물로 유지되고 있단다. 이렇게 중요한 물이건만 과학자들도 물의 기원에 대해서는 확실히 밝혀낸 바가 없다고 한다. 그런 물은 육지의 소금기와 합쳐져 바다를 형성한다. 오랜 세월 동안 빗물이 암석을 깍아내리면서 암석에 들어있던 광물질을 녹였고, 이 광물질은 강물에 시려 바다에 쌓여왔다.

바닷물이 파랗게 보이는 이유는 무엇일까? 햇빛이 바닷물에 반짝일 때 물 분자는 스펙트럼의 붉은 부분에 있는 빛을 가장 먼저 흡수한다고 한다. 이 때문에 빨강, 주황, 노랑의 파장색은 눈에 보이지 않는다. 물 분자는 필터처럼 적용해 스펙트럼의 푸른 부분에 있는 색을 남겨 두어 우리 눈에는 바닷물이 파랗게 보인단다. 아주 오래전 학교에서 암기하느라 고통스러웠던 기억이 떠오른다. 그 때도 이 책이 있었다면 과학시간이 덜 괴로웠으려나...

바다 어류에 이어, 바다하면 자연스레 떠오르는 고래와 조가비, 새, 그리고 산호초까지. 바다를 통해, 바다 덕분에 살고 있는 다양한 생물들도 귀여운 그림과 함께 표현하고 있다. 바다의 먹이사슬을 보여주고 어류의 생김새를 설명하는데 컬러링을 통해 이해할 수 있게 구성했다. 아이가 있는 집에서는 체험학습으로 곁들여도 좋을만한 교재다. 생김새도 보고 색칠도 하면서 정확한 어류의 명칭과 생김새를 기억할 수 있을 것 같다. 산호초는 2,000여종이 넘을 정도로 다양한데 그 절반은 석회질 골격으로 된 돌산호류고 나머지는 연산호류다. 이렇게 많은 산호는 도대체 어떻게 태어났을까. 산호초가 바다의 심장이라고 할만큼 생태계 유지에 필수불가결하다는 말이 떠오른다. 가이아의 존재에 감탄하지 않을 수 없다.

바다하면 빠질 수 없는 문제. 바로 환경이다. 바다오염 하면 흔히들 플라스틱을 먹고 아파하는 거북이나 상어, 고래 등등을 떠올리는데 미세플라스틱이 바다 오염에 미치는 영향보다 더 심각한 건 무분별한 어업이라고 한다. 상업주의 어업에서는 전체 어획량의 40%에 이르는 의도하지 않은 어획물, 그러니까 체구가 작거나 약한 생물이 폐기 처분된다고 한다. 특히 저인망을 이용한 어업은 해저의 취약한 생태계에 영구적인 손상을 미칠 수 있다.

그렇다고 해서 플라스틱이 문제가 되지 않는 것은 아니다. 북태평양 해류는 거대한 규모의 소용돌이를 형상한다. 그 결과 바다 위에 떠다니던 플라스틱이 집중적으로 모여 쓰레기 섬을 형성한다. 현재 전 세계 바다에는 5개의 거대한 플라스틱 오염 지대가 있다. 그 중 가장 큰 쓰레기는 캘리니아와 하와이 사이에 있는, 대한민국 면적의 16배에 달하는 쓰레기 섬이다.