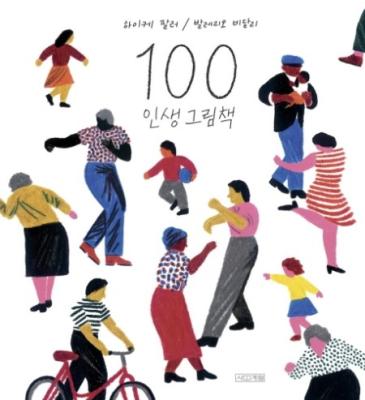

인생을 100장의 그림으로 표현한 책. 표준화된 것처럼 보이지만, 각기 다른 모습으로 살아가는 인생이 비슷한 듯, 다른 모습으로 펼쳐진다. 이 책에는 눈에 띄는 구절이 많다. 그림과 함께 작가가 던지는 짧은 문장은 이 책에 대한 많은 인기가 어디로부터 비롯되었는지 알 수 있게 한다.

몇 가지 예를 들어보자. 안드로메다 은하가 우리 은하에 부딪힐 때까지 30억년이 남았다는 사실, "그 전에 너는 키스하는 법을 배우게 된다"는 이야기는 사랑이 두 개의 은하가 충돌하는 것만큼 큰 일이라는 것, 그리고 인간의 사랑과 죽음을 포함한 인생이 30억년이란 영겁의 세월에 비해 얼마나 찰나에 불과한지 생각하게 된다.

세상은 얼마나 넓은지, "하지만 인간은 아우슈비츠라는 곳도 만들어냈다"는 사실을 알게되는 10살. 인간의 가능성과 인간의 이중성을 함께 보여주는 멘트라고 생각한다. 책의 앞부분 아주 밋밋하다고 여기며 읽어나가던 이 책의 격을 한 단계 높여준 페이지였다.

인생에는 두 가지 힘이 있다는 깨달음은 책을 읽으면서 유난히도 눈에 띄었던 구절이다. 삶에는 끌어주는 힘과 밀어주는 힘이 있다. 멘토를 만나고 좋은 팔로우어를 만나는 것만큼 중요한 일이 또 있을까.

지천명의 나이가 되어서야, "이제는 부모님을 있는 그대로 받아들이는구나" 말하는 부모님의 말씀이 가슴을 울린다. 지천명이 되기 전에 이 사실을 깨닫는다면 우리는 아마 현자가 될 것이다.

"행복이란 상대적이라는 걸 배우는" 나이, 서른. "그건 아주 좋을 때와 아주 나쁠 때, 그 두 경우 가운데 쯤에서 가장 잘 자란다"는 이야기는 결코 행복하지 않다고 말하는 작자의 이야기는 이 시대의 젊음에게 던지는 무게감 있는 메시지라고 생각한다.

68세의 나이에 "어쩌면 너만의 정원을 발견할 수도 있다"는 말은 큰 위로가 된다. 인생을 살면서 자신의 정원이 없는 사람들이 얼마나 많은가. 우리는 모두 거창한 공원을 만들고, 그곳에 거대하고 그럴듯한 조각상을 세우기 위해 얼마나 많은 시간을 허비하는가. 그렇게 시행착오를 겪고 인생의 여로를 돌고 돌아 "나만의 정원"을 발견한 순간, 그게 황혼으로 접어들 무렵이라니.

81세의 나이, "이제는 나이를 한 해 한 해 세는 게 아니라, 행복하게 보내는 순간 순간을 세고 있다"는 말은 나이는 햇수가 아니라 순간이라는 것을 새삼 깨닫게 된다. "뭘 하든 시간은 곱절도 드는" 나이라는 것도 인생의 노년에서 잃어져 가는 것(시력, 청력 등)들에 대해 생각하게 된다.

97세의 나이, "사람들이 온갖 질문을 퍼붓는단다. 인생이 네게 무엇을 가르쳐주었냐는 거야" 그 대답에 먼 훗날의 나는 어떻게 대답해야 할까. "살면서 나는 무엇을 배운 것일까" 삶은 복잡하지만, 의외로 간단하다는 것. 인생은 짧고 그 의미는 영원할 수 있다는 것. 인생을 100장의 그림과 글에 모두 담을 수 없어도, 이 명료한 한 가지는 이 그림책이 분명히 담아낸 것이라 생각한다.

책장을 덮으며 한 가지 의문이 들었다. 인간은 과연 무엇을 위해 사는가. 인생을 통해 우리가 얻고자 하는 그 무엇은 과연 무엇일까. 누군든 한 가지라도 선뜻 대답할 수 없겠지만, 죽는 순간 내가 평생 추구했던 가장 중요한 가치가 무엇이라 이야기할 수 있는 사람들은 제법 될 것이라 생각한다. 누군가에겐 돈, 누군가에겐 명예, 누군가에겐 자리. 우리가 성공이라 부르는 그 무엇은, 기실 성공이 될 뻔한 실패일 수도 있고, 실패로 불리는 진정한 성공이 되기도 할 것이다. 목적이 이끄는 삶을 강조한 철학자도 있었지만, 그 목적이 그릇된 경우 삶은 피폐해지게 마련이었다. 그래서 나는 목적이 아닌 가치, 신념, 소신이 이끄는 삶을 살고 싶다.

저자가 내 인생을 그린다면, 내가 지금껏 만들어온 수십 장의 그림 속에서 나는 과연 어떤 모습일까. 내가 걸어갈 인생의 여정은 이 그림책 안에 있을까, 아니면 밖에 있을까. 표류하는 젊음이라도 깨달음은 있게 마련. 시간 속에서 내가 이룬 것과 이루지 못한 것을 가늠하는 시간을 오늘밤 보내야겠다.

평범한 인생을 평범하게 쓰고 그린, 하이케 팔러와 발레리오 비달리에게 고마운 마음을 가지며...