우리가 본다는 것은 무엇일까. 우리는 제대로 보는가. 우리가 보는 것은 무엇이며 우리는 무엇을 보는가.

이 책의 거의 끝 부분에 '행복한 사랑은 없다'에서 저자는 유명한 아라공의 시 구절을 전하며 잔인한 진실을 우리의 귀에 속삭인다.

고통 없는 사랑은 없다.

상처를 입히지 않는 사랑은 없다.

눈물로 살지 않는 사랑은 없다,

행복한 사랑은 없다.

있는 그대로의 자기로 사랑받기 원하는 여자와 자기가 하고 있는 것으로 사랑 받기를 원하는 남자의 완전한 충족이란 불가능한 이 두 가지의 기대를 담은 그림과 함께 말이다.

많은 것을 생각하게 하는 그림이다.

나 또한 요즘 부쩍 같은 것을 바라보면서도 우리는 모두가 다 다른 것을 보고 있었구나 하는 생각을 많이 한다. 이렇게나 같은 것을 바라보면서 같은 생각을 하기란 하늘에서 별을 따 올만큼 어려운 일이었구나 이제는 받아들인다. 하지만 같은 것을 바라보며 다른 생각을 하더라도 서로가 해가 지도록 그 같음을 다르게 생각하는 것에 대해 온종일 울고 웃으며 함께 나눌 수 있는 사람이 내 곁에 한 사람이라도 있다면, 그렇게 서로가 맞닿아있음을 느낄 수 있는 사람이 한 사람이라도 있다면 그게 바로 인생에서 얻은 가장 큰 선물이 아닐까도 생각해본다. 이러한 나눔은 어쩌면 서로의 육체를 섞어 뒹구는 것 이상의 흥분과 설렘, 짜릿한 기다림을 주는 것인지도 모르겠다. 그래서 우리는 예술가를, 예술가들의 작품을, 시를, 음악을 그토록 사랑하는 건지도 모르겠다. 그들이 바라본 세상, 그들이 바라본 사람들, 그들만의 다른 수많은 생각들을 다양한 장르에 풀어준 그 예술가들이 고마운 이유가 그것 때문이지도 말이다.

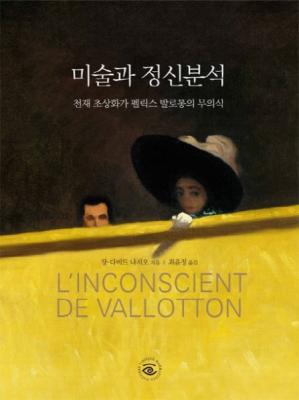

내가 이 책을 골라 든 이유는 단순히 펠릭스 발로통이라는 이 화가의 그림들을 무척이나 좋아하기 때문이었다. 나에게 좋아하는 작가들은 수없이 많이 있지만 그 어떤 그림도 내가 가장 좋아했던 샤갈을 능가할 만큼 내게 특별한 화가는 없었다. 그런데 펠릭스 발로통은 점점 더 내게 특별히 다가와 샤갈이 머물던 자리마저 앗아가려고 꽤 오래전부터 내 마음을 이끌어왔다. 그의 그림은 뭔지 사연이 느껴졌다. 웃고 있는데 그저 웃는 게 나의 샤갈이라면 발로통은 웃고 있는 것 같지만 그는 울고 있었다. 일상의 풍경 속에서도, 바람에 흔들리는 나무에서도, 언제나 뜨고 지는 해의 일출과 일몰의 모습 속에서도 발로통의 그림엔 늘 짠하고 슬픈 그의 사연이, 그의 숨겨진 마음들이 느껴지고 보였다. 그런 발로통이 궁금해지고 있을 때 즈음, 운명처럼 이 책이 다가왔다. 행복과 기쁨, 사랑을 전해 그토록 내가 힘들고 지칠 때마다 다시금 인내를 뚫을 수 있는, 다시 믿어보기로 작정하게 했던 샤갈의 그림보다 이제는 그 믿어짐에 지쳐 오히려 행복한 판타지로 가득한 샤갈보다는 발로통의 슬픔이 더 진실하게 다가와 믿고 싶어지게 했다. 어린 시절에서 오는 다스리기 어렵고 지속적이며 막연한 슬픔, 자신이 사랑하는 사람을 아프게 만들었다는 그의 솔직한 죄책감에서 오는 슬픔과 그 씁쓸한 감정들을 담아낸 발로통의 그림들에 더 마음이 끌린다. 발로통의 그림을 바라보면 마음이 아프다. 솔직해서 더 애잔하다. 그래서 더 사랑해주고 싶다. 자신의 그림들 속에서 실제로 자신을 유혹하는 여성 앞에 오히려 겁먹고 경계하게 만드는 뿌리 깊은 불안과 남자로서의 굴욕감, 자신에게 가장 소중한 것인 자존감을 잃은 듯한 소심한 그의 고뇌와 고통스러움들을 담아낸 그의 그림들을 바라볼 때면 내가 치료자로서 걸어가기로 작정한 이 길을 결코 잘못 들어선 게 아님을 깨닫는다. 그렇게 내가 좋은 그림을 그린 사람의 무의식을 따라가 볼 수 있었던 이 책은 그렇게 내 안의 진짜 자기self도 알아채고 끌어당긴 건지도 모르겠다.

"나는 일생에 걸쳐, 삶을 살기보다 유리 뒤에서 사는 것을 지켜보는 자였으면 한다."

발로통은 자신의 죽음이 얼마 남지 않았을 때 이런 고백을 남긴다. 이러했던 발로통에게 그나마 그에게 마주한 자연과의 접촉으로 다시 태어나고 그런 자기 자신이 되어감으로 행복해 하며 자신의 고통이 누그러진 흔적들을 그의 풍경이 녹아든 빛나는 그림 속에서 발견할 때면 나는 찡한 기쁨의 눈물이 또르르 흐르곤 했었다.

수많은 인물의 창조자, 발로통! 그의 강력한 서사적 상상과 내면을 관찰하려는 긴장된 노력, 그리고 그와 함께 늘 자기 안으로 침잠하는 발로통의 태도는 그의 인물들 속에서 산 화가 자신이며 그의 인물들이 보여준 수백 가지 인생은 그가 단 한번이 아니라 수백 번 살 수 있었다면 그가 살았을 인생이었을 것이다. 이 모든 그림 속의 존재들을 그는 실현시켰다. 자기의 깊숙한 속에서 끌어내어 자기 밖으로 밀어내어 내현된 것! 이것을 저자는 '발로통은 한 남자 안에 갇혀 있는, 수없이 많은 삶이 우글거리는 세계다.'라고 표현한다. 그래도 발로통은 갇혀있는 자신이었음을 최소한 알고 마주하며 살아낸 용기 있는 자였다고 나는 말하고 싶다. 그리고 그렇게 지켜보기만 하며 사느라 애썼다고 말해주고 싶다.