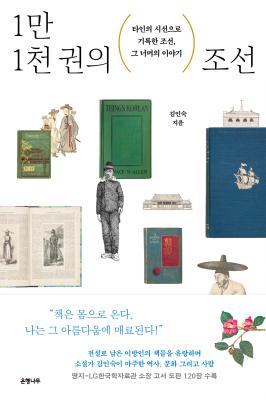

약간 두꺼워 보이는 책의 제목이 '1만 1천 권의 조선'인데 책의 모습과 제목이 쉽게 연결되지 않는다.

부제 '타인의 시선으로 기록한 조선, 그 너머의 이야기'가 더 인상적이다.

흔한 역사책에서 오랫동안 봐왔던 조선 이야기인 것 같은데 차례도 특이한 구성이지만 한꺼번에 넘겨보는 책 편집 방향도 흥미롭다.

들어가는 말 중에,

내 세계에는 있지 않은 존재, 그러나 분명히 거기에 있는 존재, 그 존재는 공간과 공간 사이에 있을 뿐만 아니라 시간과 시간 사이에 있기도 할 것이다. 마치 영화 <인터스텔라>의 서재에서 흔들리는 책들처럼. 그 책과 함께 내려앉던 시공간의. 혹은 웜홀의 먼지처럼.

거기에 있으나 거기에 없는 책들. 희귀한데도 희귀본이지 않고, 고서가 아닌데도 몇백 년씩이나 오래되었고, 외국어 책인데 우리나라 얘기를 담고 있는 , 그런 책들 중의 어떤 책이 아니라 그런 책들 모두에 대해서 얘기하고자 한다.

책은 몸이다. 이야기를 담은 몸이다. 재미있고 흥미진진한, 때로는 지루하고 끔찍한 이야기를 담은, 그러나 한결같이 아름다운 몸, 그 몸에 묻은 얼룩, 문신같이 새겨진 낙서, 찢기고 갈라진 흉터, 그 모든 것이 한데 어우러질 때 책은 몸과 정신으로 완성된다. 그리고 빛이 난다. 은은히 빛나다가 마침내 찬란히.

주요 차례를 간략히 살펴보면

1장 오해와 편견의 역사

- 오래된 책, 유명한 책, 한 줄의 책

- 오해와 편견의 역사

- 생생하게 실재하는 야만의 나라

- 시선의 방향

- 거짓말쟁이와 허풍꾼의 책

- 희한하고 씁쓸한, 좀 이상한 책들

- 한 번 보아서는 보이지 않는 것

2장 오래된 책, 아름다운 몸

- 세월이 흐르면서 더욱 아름다워지는 책

- 책 속에 남겨진 손글씨의 온기

- 보는 것만으로도 황홀한 책

- 애정으로 포착해낸 표정

- 가장 비싼 책의 조건

- 낭만과 절망을 담은 지도

- 다즐레섬, 관링타오 그리고 찬찬타오

3장 역사의 지문

- 소현세자, 비운의 코레아 왕

- 기울어진 역사를 관통한 소년, 안토니오 코레아

- 민간인의 눈으로 기록한 전쟁의 참상

- 한 줄의 문장이 엮어내는 역사의 지문

- 1890년대 조선의 일상 저장고

- 유럽 최초로 한국 문학작품을 소개한 암살범

- 조선의 오징어 게임

4장 미지의 땅, 최초의 기억

- 흰옷, 이상한 모자, 일하지 않는 남자

- 세계의 변방에 관한 최초의 기록

- 막내 왕자의 울음을 멈춘 움직이는 요술 상자

- 조선의 지식사회를 뒤흔든 서구 문물

- 이양선을 타고 온 탐사자들

- 미지의 땅, 세계의 끝과 시작

- 섬세하지만 겁 많고 유약한 조선인

5장 기록하는 책, 기록하는 사람

- 쓰지 않은 책의 저자가 되어버린 저자

- 포르투칼 선교사의 기록으로 남은 임진왜란

- 시대를 앞서간 책, 말모이의 시대를 연 학자

- 황실을 지킨 서양인들

- 모든 것이 반대인 나라를 사랑했던 선교사

- 침략의 기록, 문제적 인물

- 조선의 책, 책 속의 조선을 발견한 남자

가장 인상적인 부분은

"우리가 촬영한 활동사진을 이 책의 페이지에서 영사할 수 있을까? 아니면 도서관 책상에서 작동할 수 있는 단순하고 작은 기구 같은 게 있어서 그걸 통해 보여줄 수는 없을까?"

1901년 버튼 홈스가 그의 책에 쓴 글이다. 여행가이면서 강연가이고, 영화제작자라고도 소개되는 일라이어스 버튼 홈스..

그는 세계를 여행하며 그 여행지의 풍경을 영상으로 담았다.

그리고 그 영상을 상영하며 강연을 했고, 책도 썼다.

언제나 그랬던 것처럼 그는 이 낯선 나라의 신기한 풍경을 글로 밖에는 전할 수 없는 것에 안타까움을 느꼈다. 강연회에 오는 청중들뿐만 아니라 독자들에게도 책이 아니라 활동사진을 보여줄 수는 없을까?

그런 세상이 올 수 있을까? 120년 전에 그렇게 물었던 홈스는, 그 후 100년쯤 뒤, 그런 일들이 실제로 이루어질 거라는 걸 상상이나 할 수 있었을까.

사진도 동영상만큼이나 생동감이 넘친다. 이때로부터 고작 13년 전인 1898년에 이사벨라 비숍이 <조선과 그 이웃 나라들>에 우리나라의 사진을 실을 때만 하더라도, 그 사진은 진짜 사진이 아니었다. 당시만 하더라도 사진과 활자를 동시에 인쇄하는 기술이 발달되지 않아 사진을 동판화로 제작한 후 그걸 인쇄해야만 했다.

명성황후가 미인인지 아닌지에 대해서는 논쟁하지 말기로 하자. 뭐가 최초인지에 대해서도 마찬가지다. 최초인 것이 뭐 그리 중요하겠는가.

최초, 최대, 최고.......그런 '최'자에 현혹되지는 말아야 할 일이다. 최초의 것에는 항상 그 앞의 것이 있는 법이니, 신을 제외하고는 최초라고 말할 수 있는 것은 아무것도 없으니.

책의 상당부분을 차지하고 있는 책 사진도 흥미롭다.

사실 책의 내용보다 책 사진이 더 오랜 기억에 남는다.

책 표지뿐만 아니라 책 내용 사진도 같이 실었으면 하는 아쉬움이 머리속을 떠나지 않는다.