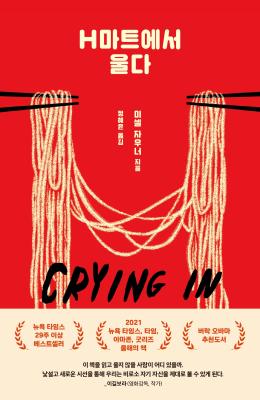

"엄마가 돌아가신 뒤로 나는 H마트에만 가면 운다" 라는 첫 문장을 본 후 꼭 보고싶었던 책이다.

가족의 죽음이 남기는 영원한 이별이라는 공백을 견디며 살아가는 이야기이자 저자 개인의 내밀한 고백과 성장에 대한 얘기가 담긴 에세이 였다.

엄마가 돌아가신 뒤로 이제 전화를 걸어 우리가 사 먹던 김이 어디 거였냐고 물어볼 사람도 없는데 내가 아직도 한국인일 수 있을까? 스스로 되묻는 저자는 한국인 어머니와 미국인 아버지를 두고 미국에서 자란 교포로서 한국인 어머니와의 유대와 한국인으로서의 정체성을 H마트에서 한국 식재료를 사서 한국 음식을 만들고, 먹는 과정에서 정립한다.

우리 입장에서는 너무 익숙하고 당연한것들을 혼혈 2세 입장에서 한발자국 거리를 두고 바라보고 서술하는 감각이 신선하고 특이하게 느껴졌다.

미국의 일반적인 마트에서는 마늘을 "세계 전통 식품"코너에서 한 두알 정도씩 소포장해 파는데,

H마트에서 큼직한 통에 담긴 깐마늘을 파는 것을 보며 한국음식을 해 먹는 데 마늘이 얼마나 많이 필요한지 제대로 알아주는곳은 이곳 뿐이라고 쓰는 것을 보거나 파리바게트를보고 각양각색의 빵을 파는 유사 프랑스 빵집이라고 표현한다거나 하는 것이나

한국식 목욕탕에 가서 때를밀고 죠리퐁 안에 들어있는 스푼을 접는 그런 이야기가 우리에겐 너무 친숙하며 공감을 불러일으키는데 미국독자들에게는 어떻게 받아들여졌을지 궁금했다.

한국인 어머니를 둔 교포가 암으로 떠난 어머니를 한국 음식라는 매개체를 통해 떠올리고 그리워하는 이야기라는 점에서 지극히 개인적이지만 우리 모두가 겪고 있거나 언젠가는 겪어야 하는 일 이라는 점에서 전세계적인 공감을 얻고 베스트셀러가 되지 않았을까.

저자는 엄마와의 추억을 떠올리면서 좋았던 일들도 떠올리지만, 엄마와 겪었던 갈등도 솔직히 털어놓는다.

<"너 같은 사람은 여태 한 번도 만나본 적이 없다" 나를 낳아 키우고 나와 18년을 한집에서 살았던, 내 반쪽인 여자의 입에서 나오는 말이라기엔 너무 이상하게 들렸다. 그러니까 내가 엄마를 이해하지 못했듯이 엄마 역시 여태 나를 이해하지 못했던 것이다>

이 부분을 읽으며 한때 한몸이었고 서로의 모든것을 다 안다고 생각하지만, 결국 가족도 타인이라는 것을 받아들여야하며

가족을 사랑한다는 것은 모든것을 알고 이해하기때문에 사랑할 수 있는 것이아니라

완전히 이해하진 못해도 완전히 사랑할 수 있다는 말을 떠올리게했다.

어머니가 병원에서의 진료를 포기하고 호스피스의 도움을 받아 자택으로 옮긴후 겪은 일들이 사실적으로 쓰여져 있어 조금은 충격이었다.

임종의 과정이 환자에게 너무나 큰 고통을 수반하는 것이라면, 자연적으로 숨이 끊어질때까지 환자에게 가족은 마약성 진통제를 투여하며 아무것도 먹지 못해 아사로 세상을 떠나는건 아닌지 전전긍긍하며 뭐라도 먹을수있는 음식을 찾으려 시도하는 부분에서

언젠가는 내가 겪어야하는 일일수도 있다는 점에서 슬프고 충격적이었다.

사랑하는 가족이 살아가는것과 죽어가는것을 직접 돌봐야 한다는 것은 평소에 아무리 죽음에대해 많이 이야기를 나누었어도 어려운 일일텐데, 우리는 그런 일이 벌어지지 않을것처럼 살기때문에 그런 일을 생각하는것만으로도 힘이 드는것같다.

사랑하는 가족이 떠난 그 자리 그 공백을 메우는건 불가능하다는걸 알면서도 남은 가족들은 안간힘을 내어 사랑을 쏟아내어 그 공백을 메워가며 살아가야하고, 그럼에도 불구하고 채워지지 않는 공백이 있으며 불현 듯 찾아오는 꽉 찬 빈자리가 있다.

엄마의 공백은 함께 먹던 음식, 엄마를 닮은 사람, '엄마라면 이럴 땐 이런 잔소리를 하겠지' 생각하는 순간 예고없이 찾아오며 그 공백의 존재감은 수많은 추억들로 인해 시간이 지나면 지날수록 더 자주, 더 크게 느껴진다.

그 공백은 채울 수 없는 상실감이기에 무슨짓을 해도 메울 수 없지만 남아있는 가족들은 서로에게 의지하며 추억은 추억대로 남긴채 그 추억을 끌어안고 살아간다.

사람이 떠난 빈자리는 비어있지 않다. 부재는 빈자리를 남기지만 그 빈자리는 메워지지 않고 1인분의 공백이라는 사실 자체가 남는다.

누군가가 영원히 떠났다고 해서 그사람이 원래 세상에 없었던 것처럼 살 수는 없다.

자리에 없는 사람은 사라지는 것이 아니라 없는 자리를 만든다. 그 자리는 그사람의 몫이고, 그 자리를 어떻게든 메우며 사는 것은 산 자의 몫이다. 어떻게든 살아가다가 명절이나 생일같은 날이오면 그 빈자리의 주인을 아는 다른 사람들과 그에 관한 추억을 나누며 슬픔을 나눌 수 밖에 없다. 저자가 H마트를 서성이며 재료를 사와 김치를 만들어 먹고 결국 잣죽까지 만들어 먹었던 것처럼.