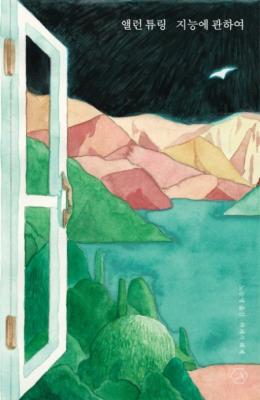

앨런 튜링이 5가지 논문을 해석한 책인데 일반인들이 이해하기 쉽게 한국인 과학자의 해제를 같이 담고 있었습니다.

앨런 튜링은 수학, 물리에 대한 학식도 뛰어났지만, 마라톤도 좋아했다고 합니다. 처음 튜링기계를 고안해냈고 이것이 지금의 0과 1을 조합하여 정보를 만들어 계산을 아주 빠르게 수행할 수 있는 컴퓨터의 원형이 되었다고 합니다. 세계 2차대전에서 독일군의 암호를 해독하는 작전에 투입되었는데 일정한 규칙을 찾아내어 빠르게 해석하는데 아주 큰 공헌을 했다고 합니다. 그러나 튜링이 전적으로 독일군의 암호를 해독했다는 것은 오해의 소지가 있다고 합니다. 주도한 것은 아니고 많은 과학자 중의 한 명이었다고 합니다. 다만, 자동으로 빠르게 암호해독을 하는데 일조한 것은 맞습니다. 튜링의 <계산기능과 지능>이라는 논문이 결국 인공지능의 시작이라고 볼 수 있겠습니다. 기계학습에 대한 이야기도 언급되어 있는데 정말 위대한 과학자의 인사이트에 놀라지 않을 수 없었습니다. 위대한 과학자 한명이 미래를 바꿔놓은 것입니다.

첫번쨰 논문인 <지능을 가진 기계, Intelligennt Machinery>에서는 기계가 지능적인 행동을 할 수 있는지 없는지에 대한 탐구과정을 담고 있습니다. 먼저 심정적으로는 논리적 반박이 불가하다고 했습니다. 반박을 수용할 가능성이 없기 때문이라고 했습니다. 수학적인 논증이 아닌 심정적인 이유라서 그 주장이 받아들여질 지는 의문이었습니다. 일단 기계를 여러가지 종류로 나누어 보았습니다. 이산기계와 연속기ㅖ, 제어기계와 능동기계를 구분하였습니다. 뇌는 이산기계의 범주에 속합니다. 당시에는 디지털 컴퓨터인 에이스를 만능 실용 계산 기계(UPCM, Universal Practical Computing Machine)이라고 했습니다 훈련되지 않은 어린아이의 마음이 지능을 가지려면 훈육과 창의가 필요하다고 합니다. 훈육은 기계가 점점 많은 선택을 하도록 유도하면 길러질 수 있다고 합니다. 오늘날 우리가 알고 있는 기계학습의 개념 같습니다. 결국 기계는 규칙을 찾게 되기 때문입니다. 하지만 창의는 탐색을 통해 이루어지기 때문에 되가 특성 속성의 조합을 찾는 것인데 기계에 도입될 수 있는지는 의문이었습니다. 튜링은 기계학습에 대한 모티브를 제일 먼저 고안해 낸 수학자 같습니다. 그냥 시키는 것만 하는 게 아니라 스스로 학습을 통해 진화하도록 한 것은 엄청난 선견지명같습니다.

두번째 논문은 1950년에 쓴 <계산기계와 지능, Computing Machinery and Intelligence)입니다. 여기서 흉내게임이 나옵니다. 기계가 생각할 수 있을까 하는 명제를 증명하기기 위해 고안해냈습니다. 게임에는 남자 A, 여자 B, 질문자 C가 등장합니다. 격리된 방에 질문자가 있고 누가 남자인지 여자인지 알아맞추는 게임입니다. A, B에게는 랜덤으로 X, Y라는 미지수가 붙여지고 질문자는 질문을 합니다. A의 목표는 질문자 C가 못 알아맞추게 하는 것입니다. 목소리로 알 수 있기 때문에 질문에 대한 답은 타이핑을 하도록 했습니다. 반면 B의 목표는 질문자가 답을 맞추도록 돕는 것입니다. 따라서 A는 거짓말을 할 수도 있지만 B는 최대한 진실을 말해야 목표를 이룰 수 있습니다. 다음은 기계가 A의 역할을 대신하는 것입니다. 새로운 질문은 인간의 신체적 능력과 지적 능력을 구분하는 이점이 있습니다. 기계에게는 최대한 사람의 흉내를 내는 것이 승산이 있습니다.

디지털 컴퓨터는 저장부, 실행부, 제어부로 구성되어 있습니다. 저장부는 정보를 저장하는 곳이고, 인간 컴퓨터라면 종이에 해당됩니다. 실행부는 계산을 하는 작업부문입니다. 저장부에 담긴 정보를 적당한 크기로 묶어서(십진법을 사용)계산하게 됩니다. 어떻게 보면 저장부는 유한할 것 같은데 무한하 컴퓨터 개념에도 이론적 난점은 없다고 합니다.

세번째 논문은 <지능을 가진 기계라는 이단적 이론, Intelligent Machinery, a heretical Theory>입니다. 당시 생각하는 기계는 만들 수 없다고 상식처럼 받아들여지던 시대입니다. 상업용 기계는 발전하시만 특정 목적을 수행하는데 그칩니다. 점차 사람이 기계에 일자리를 빼았길까 걱정하기 때문에 매우 이단적인 이론임을 튜링 본인도 인지하고 있었습니다.