우리는 보통 교과서를 통해서 역사를 배우게 된다. 역사를 교과서로 배우게 되면 그저 외우는것에만 익숙해지고 그 재미와 그역사를 통한 교훈을 느끼기 보다는 지루함을 느끼게 된다.

그래서 나는 역사를 학생떄는 그리 좋아하지 못했던 것 같다.

하지만 성인이 되어서 본 역사는 또 다른 점이 있었다. 그저 외우는 것이 아닌 그 역사에서의 삶과 고충을 느낄수 있었고 단순히 단편적인 모습의 역사가 아닌 양면이 있는 모습을 알수 있었다. 절대악만 같았던 어떤 인물도 사실은 이러한 사정이 있었고 찬양 받던 위인도 알고보니 어두운면이 있다는 것은 항상 아이러니함인것 같다.

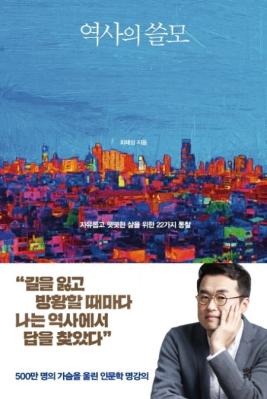

최태성 선생님의 역사 교육은 한국사 자격증을 딸 때 또 듣게 된것 같다. 다시 한번 교과서를 통해서 역사를 배우게 된것이지만 최태성 선생님의 역사 교육은 단순히 교과서에 있는 역사 교육이 아닌 그 이상의 많은 교훈을 느낄수 있었고 그래서 역사의 쓸모라는 책은 최태성 선생님을 보고 읽게된 책이었다.

책을 읽어보니 역시나 학생떄 배웠던 교과서 속의 인물이 아닌 다른 내용을 알수 있었고 각각의 인물의 상세한 스토리를 들으니 또 각 인물의 새로운 모습을 알수 있어서 좋았다. 어른이 되어서 읽는 이러한 역사 얘기는 항상 재미있는것 같다. 역사의 뒷얘기 앞얘기를 책으로나마 들을수 있어서 좋았고 재밌는 많은 스토리가 있어서 좋았다.

그리고 나는 저시대의 저인물로 돌아갔을경우 어떻게 행동했을까 라는 고민을 늘하게 된다. 내가 약소국인 신라의 주요무기를 만드는 명장이라고 했을때 과연 나는 당나라의 황제가 시키는 그러한 명령을 당당히 거절할 수 있었을까? 그런 고민이 들었다. 어렸을때의 나라면 당연히 그럴거라고 얘기를 했겠지만 현재의 나는 과연 그럴수 잇을까 늘 고민을 하게 된다. 아마도 젊을때는 잃을것이 없어서 더 달려들게 될테고 나이가 조금이라도 들게 되면 조금씩 잃을것들이 생기다보니 그러한 점들이 생기는 것 같다. 당당히 그런 삶을 살수는 없더라도 늘 옳은 일을 하도록 노력해야겠다는 생각은 하게 된다.

하지만 역사의 경우 그러한 위인 혹은 젊은 영웅에 의해서 다시 쓰여지기는 하지만 대부분은 일반 시민이 다시 쓰는것이라 생각한다. 1987에 나오는 6월 혁명은 많은 시민들이 민주화와 직접 투표를 이루어낸것이고 또 박근혜의 탄핵 때 때는 일부 시민이 아닌 많은 대한민국 국민이 나와서 이를 이루어냈다고 생각한다. 그리고 비록 80년에는 내가 하지는 못했지만 박근혜 때는 국민의 일원으로써 내가 참여했다는 것에 자부심을 느끼는 것도 있다.

아무튼 이러한 역사라는 것이 천년전의 신라의 역사도 있겠지만 불과 몇년전의 대한민국의 역사도 있다는 게 또 신기하다.

그리고 나의 어떠한 행동이 먼 미래에 까지 기록되고 남겨진다면 과연 나는 지금처럼 우리는 지금처럼 행동을 할것인가 라는 생각이 든다.

고려를 멸망시키고 조선을 세운 최고의 공신 중에 한명인 정도전이 과연 자신이 이방원의 손에 죽을줄 알았을 것인가? 또 반대로 강력하게 왕권을 이루었던 이방원은 불과 자신의 손자대에서 새로운 왕으로 인해 문제가 생길것은 알고 있었을까? 이러한 점을 알지는 못했을텐데 또 그러한 점을 모르기에 또 살아가는 것도 맞을 것이다.

정도전은 큰 공을 가졌지만 결국 500년 조선의 역사에 쭉 역적으로 기록이 되었고 불과 최근에서야 평가가 달라지게 되었다. 오랜시간도록 충신의 상징으로 기록된 자신의 오랜 친구 정몽주와 비교하자면 아이러니 한것 같다.

또 이방원의 경우 그렇게 많은 피를 보고 왕권을 강화했지만 그의 가장 큰 공은 결국 세종대왕의 아버지였다는 점에서 또 자신의 평가가 순전히 자신의 능력으로만 되지 않는다는 것도 아이러니 한것 같다.

그럼 이러한 운이 많은 작용을 하기에 우리는 그냥 마음대로 살면 되는것일까? 그건 우리 모두 알고 있기에 아닐것이다. 지금의 내가 어떻게 평가 받을지 지금의 내 행동이 어떻게 적용될지는 모르지만 우리는 우리의 삶에 집중을 하고 우리의 할일을 해간다면 그 또한 의미 있고 좋은 일이 될것이다. 그렇기에 나의 하는 일을 역사라는 나침반을 통해서 꾸준히 따라 갈수 있도록 해야겠다는 생각이든다.