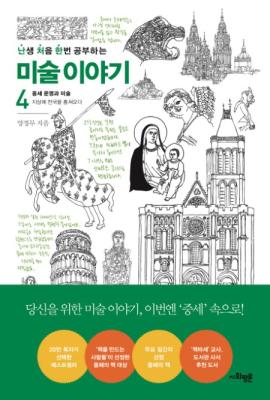

은행에 오시는 고객님께서 얼마전 내점하시면서 들고 온 책을 보니 '난생 처음 한번 공부하는 미술이야기'라는 책을 손에 들고 오셨다. 아이러니하게도 이분은 현재 중학교 미술선생님이었다. 다 아시는 미술사일텐데 왜, 구지 또 이책을 보시는걸까... 의구심이 들어 여쭤보았다. 다 아시는 내용 아니냐고 여쭤보니 이 책은 말 제목 그대로 처음 공부하는 사람이 읽어보면 좋을거 같아 학생들 가르칠 때 도움이 될거 같아서 읽는 중이라고 하셨다. 그러면서 나에게도 읽어보라고 권유를 하셨던 책이었다. 평소 그림에 관심이 많아서 여행중에는 그 지역에 유명한 미술관을 찾아다녔던 나로서는 관심분야이기도 했다. 단순하게 보기만 했었던 그림이었다면 이 책의 미술사는 왜 이런 미술이 탄생했는지 그 배경에는 누가 있게 되었는지 등등 부수적인 지식을 얻을 수 있는 좋은 책이었던것 같다. 책 서두에 저자의 한마디가 이책을 대변하는 키워드가 되지 않았을가 싶다. '미술을 만나면 세상은 이야기가 된다' 미술을 본다는 것은 그것을 낳은 시대와 마주한다는 뜻이며, 그 시대의 영광뿐 아니라 고민과 도전까지도 목격한다는 것이 저자의 속뜻일거 같다. 중세 유럽에 대해서 설명을 하는 이 책에서 가장 인상깊었던 부분이 있었다. 얼마전 스페인 하숙이라는 예능프로가 방송이 되면서 스페인의 순례길에 대중의 관심들이 집중되었던 방송 프로였다. 나 또한 카톨릭신자였기도 했고, 같이 근무했었던 선배님이 퇴직하시면서 바로 순례길을 떠났던 경험이 있어서 스페인의 산티아고에 관심이 있었던 부분이기는 했었다. 과거 중세인들이 목숨을 걸고 순례길을 걸으며 무사히 새 천 년을 맞이한 데 감사했다고 한다. 천 년이 지난 지금, 산티아고 데 콤포스텔라로 향하는 길은 여전히 순례자로 북적인다. 산티아고 데 콤포스텔라의 어원을 설명하고 그 대성당 앞까지 가기위해서 몇개의 루트를 소개하는 이 책은 어쩌면 나의 버킷리스트에 해당되는 산티아고 가기에 더 마음의 불을 지폈는지도 모르겠다. 힘든 순례길이 끝나고 마주하는 산티아고 데 콤포스텔라 대성당 '영광의 문'에 있는 빽빽한 조각들을 보면서 예수의 고통을 조금이나마 이해할 수 있을까 하는 생각이 든다. 순례 열풍과 함께 발전한 도시에는 순례객을 수용하기 위한 성당이 필요했다고 한다. 당시 지어진 성당에는 순례객을 배려하는 원형 회랑과 소형 예배당 등이 마련됐다. 이때 유행한 로마네스크 양식은 아치를 많이 활용한다는 특징을 지닌다고 한다. 유럽에서 중세는 박물관에 갇힌 먼 과거가 아니라 지금도 여전히 살아 숨 쉬고 있는 전통이라는 작가의 말이 산티아고의 순례길을 현대에도 열광하는 모습을 보며 맞구나! 하는 생각이 든다. 이 책이 시리즈로 나왔음에도 불구하고 4권부터 선택한 이유는 여행도 유럽을 좋아했던 개인적인 취향 때문이기도 하고, 나의 두텁지 못한 믿음 때문이기도 했으리라. 두번 째 다시 읽을 때는 어떤 느낌으로 어떻게 받아들일지 모르겠지만, 지식 전달 외에도 인문학적 소양을 느끼기에는 충분한 책이라고 생각한다.