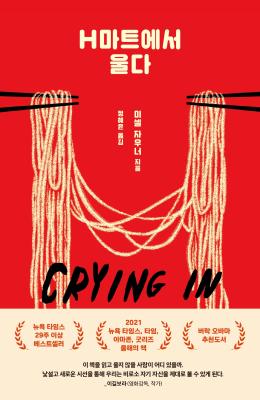

사실 이 책은 영어로 읽으려고 시도 했다가 도저히 첫 챕터 이후에 진도가 안나가서 한글번역본으로 보게 되었다. 읽으면서 너무 많이 울어서 끝내기 힘들정도로 슬프고 공감이 갔다. 엄마와 딸의 애증관계는 전 세계 공통인걸까?

처음에는 소설인줄 알았는뎅 미셸 자우너의 에세이라은 걸 두번째 챕터를 읽으면서 알게되었다. 너무나도 사실적이어서 이게 소설이라고 의문했고 찾아보니 역시 수필이었다.

옛날에는 어떤 영화에서 소설은 내가 누구인가에 대하여 해답을 찾는 과장이라고 했다. 이 책은 소설은 아니지만 미셸 자우너의 정체성을 찾는 성장 과정은 맞는거 같다. 한국 혼혈인으로 미국에 살면서 겪었던 정체성 혼란을 엄마의 죽음으로, 엄마의 뿌리를 찾아 가면서 본인의 정체성도 찾는 과정을 보여주고 있다. 미셸과 엄마의 관계에서 나와 우리 엄마와의 관계랑 닮은 점을 너무 많이 볼 수 있었다. 우리 엄마도 미셸의 엄마처럼 외모에 집착하고, 나의 모든것을 통제하려한다. 나는 그게 우리 엄마의 잘못된 통제 성향이라고만 생각했고 이해할 수 없었다. 머리를 묶어라, 풀어라, 걸음걸이를 예쁘게 해라, 뭐를 입어라, 벗어라. 20대 후반까지도, 지금까지도 나는 엄마의 인형 놀이에 장단 맞춰 줘야하는게 너무나도 진절머리 났다. 근데 이게 엄마들의 사랑 방식이었다니. 미셸도 나와 같은 고충을 느꼈을 것이다.

미셸과 마찬가지로 나는 엄마를 무시했다. 내가 오만했지, 어쩌면 지금도 나는 오반방자할 지도 모른다, 겸손, 겸손은 어려워~ 라는 노래가 있듯이. 전업주부로 사는 엄마를 무시했다. 제발 엄마 취미를 가지라고, 생산적인 다른일을 하라고 시건방을 떨었다. 미셸도 그랬다니 작은 위안과 후회를 동시에 느낀다. 미셸은 그런 엄마가 미술을 취미로 가지면서 다행이라고 생각했을까? 미셸은 그림 그리는 엄마아게 큰 관심을 줄 여유가 없었다. 미셸도 커리어를 쌓아야하고 피터를 만나야하고 엄마로부터 최대한 멀리 벗어나는게 최선이라고 생각했으니까. 어쩌면 나도 비슷한 이유로 여기 서울까지 와 있는지 모르겠다. 미셸은 자신의 사랑을 음식으로 표현했다. 엄마가 한입이라도 더 드실 수 있도록 한식을 배우려고 애썼다. 엄마가 어릴 때 해주던 음식을 흉내내고자 노력하고 기억을 더듬어 요리하는 모습이 지금 내가 엄마요리를 따라하려고 발버둥 치는 모습과 닮았다. 타지에서 엄마의 사랑을 느끼는 일은 얼마나 바보 같은 걸까. 옆에 있을땐 그게 사랑인줄 모르고 지나고 보니 이제야 그게 사랑이구나 하는 어리석은 깨닫음을 얻었다.

“나는 학국말을 거의 할줄 모른지만 에이치마트에만가면 어쩐지 한국말을 유창하게하는 사람이 된 기분이 든다. 이런저런 농산무을 어루만지면서 참외니 단무지니 하는 말들을 중얼거리고 친숙한 만화 그림이 그려진 형형색색의 반짝이 봉지에 담긴 과자들고 쇼핑카트를 채운다. 그러면서 엄마가 죠리퐁 봉지에 든 작은 플라스틱 카드로 숟가락을 만들어 캐러멜맛 뻥튀기 퍼먹는 방법을 가르쳐주고, 아니나다를까 그걸 셔츠위로 왜그르르 쏟아버려 자동차를 온통 엉망으로 만들었던 떄를 떠올린다”

이 페이지를 읽으며 미셸도 나도 아이들도 어린시절 추억을 공유하는 기분이 들었다. 나도 어릴적 죠리퐁을 먹었고, 우유에 타서 먹기도 했다.

“꼬마때부터 나는 슈퍼마켓이 너무 좋았다. 다양한 브랜드들의 여러가지 물건을 구경하는 것도, 매혹적인 반짝이 포장지도 다 좋았다. 나는 음식재료를 만지작 거리마녀서 그 무궁한 가능성과 조합을 그려보는 걸 사랑했다. 부드러운 멜론맛 막대 아스크림과 단팥막대 아스크림이 가득한 냉동고를 들여다보거나, 내 사촌 오ㅃ와 같이 아침마다 마셨던 플라스틱통에 든 바나나 우유를 찾으려 매대 사이를 헤매는 일은 몇시간이고 계속할 수 있을것 같았다.”

이런 생생한 묘사들이 마치 내 어린시절을 이야기하는 것 같은 기분이 들어서 더욱 에세이에 빠져들게 만들었고 내가 주인공이 된것 처럼 글을 술술읽어 나갈수 있어서 너무 좋았다. 미셸의 행동이 너무 공감가는 부분이 많아서 엄마가 많이 생각나는 책이었다. 이번 휴가에는 먼길 떠나지 않고 엄마를 보러 집에 가야겠다. 가족애를 느낄 수 있는 따뜻한 소설을 읽고 마음이 풍성해졌다.